Тыва и

Хакассия Маршрут:

Кош-Агач - Бугузун - Ак-Холь - Хиндиктиг-Холь (110) - +/_Кызыл Хая - Мугур-Аксы (105 через Кызыл-Хая) - Ак-Довурак (300) - СШГ (430) - Шушенское (80) - Абакан (80) - Мариинск (580)

Километраж: 1400 + 3700 до дома

детальный

детальный отчет по Чуйскому

и Туве с Хакасиейhttp://travel.drom.ru/15028/Алтайское кольцо 2006http://mapsource.ru/offroad/2005/tyva.htmlчитать дальшеПеревал Бугузун

Перед самым перевалом, дорога и река соеденяются. И часть пути приходиться ехать по руслу ручья.

Кстати с монгольского, Бугузун переводится как большая река

"Если в реке Бугузун по какой то причине будет высокий уровень воды - есть объезд через Теленгит-Соргой. Там будет не один брод, а 5ок, но мелких.

У Хидтиктиг-холь, если не будет хватать времени, можно уходить на Кызыл-Хая. Там дорожка попроще, но тоже красивая. Вдоль реки Моген-Бурен.

Дороги Мугур-Аксы - Ак-Довурак нет, есть отрезок только до Шуя. Идти кругом вдоль границы. "

ночевка:

Озеро Ак-Холь

50°15'39"N 89°36'21"E

Хиндиктиг-Холь

Озеро на юго-западной окрайне Тувы в котловине на высоте 2300 метров над у.м. Расположено юго-западнее озера Джулукуль у подножья горного массива Монгун-Тайга с востока и отрогов Шапшальского хребта с запада и севера - на границе горных хребтов Алтая и Саяно-Тувинских гор. На берегу озера заметны два более высоких уровня стояния озерных вод в прошлом: 80 и 20 м над современным уровнем озера. Питание озера смешанное. В основном ледниковое. Дно каменистое, берега пологие, песчаные. Длина озера 16 километров, ширина – 8,6. Озеро окружает довольно скучный пейзаж – никаких деревьев, полная высокогорная тундра. Всё затянуто карлушкой. Берега в некоторых местах подболочены. Хороших мест для стоянок очень мало, найти неподготовленному человеку место, чтобы удобно расположиться на берегу очень непросто.

На озере два острова. Один из них настолько огромен, что находясь на берегу озера, кажется, что это противоположный берег. Однако, если прогуляться повыше в сторону массива Мунгун-Тайга, можно увидеть панораму озера и контуры острова – зрелище просто необыкновенное. В озеро впадает несколько мелких речек и множество ручьёв, вытекает одна река – Моген-Бурен, относящаяся к бассейну котловины Больших озер и впадающая в монгольское озеро Ачит-Нуур. В юго-восточной части озера Хиндиктиг-Коль имеет естественную плотину мореного происхождения, возведённого древним ледником. Это и послужило образованию озера.

Вода в озере чистая, прозрачная. Видимость до 30 метров.

"Основная колея - уходит в озеро и идет по-над берегом в воде, глубина до полуметра, камни, но выезд на берег полностью разворочен какой-то тяжелой техникой. По берегу болото, человека держит, но изрядно пружинит, есть старые колеи. Проблем две - большое количество камней, между которыми нужно лавировать и поперечные промоины, не широкие, но достаточно глубокие. С ходу на больших колесах пройти можно, но мешают камни. Прошли болото, которое было разведано, поднялись на холмик, а там то же самое, только промоин поменьше, а камней побольше. Поднимаемся на очередной холмик, стало посуше, но колеи вдоль которых мы шли как-то рассосались. Начинаю нарезать круги в поисках дороги - ничего. Той дороги, что на карте нет и в помине. Есть колеи на болоте, но как только становится посуше они исчезают. Понимаю, что колеи видимо прошлогодние, а там где посуше они уже в этом году заросли травой. На карте две дороги, одна идет прямо по берегу озера, вторая, на которой мы вроде как и стоим, уходит на северо-восток. Мы двумя Прадиками уходим сначала к озеру, дороги и там нет, а потом на север, в сторону ближайшей горы. Километра полтора бьемся на каменистом плато, подходим к распадку (видимо высохшее русло), за ним гора, на ней видна дорога, но пройти распадок негде, спуститься-то можно, а дальше, крутой подъем со ступенькой высотой от метра и выше.

Вдоль распадка - глухо, у самого озера вроде есть дорога в гору, но выходит прямо из воды, еще чуть раньше песчаная коса и на выходе из воды нехилые камни. По самому берегу озера подъезжаем к тому песчаному броду, промеряем глубину - вроде не глубоко и дно достаточно твердое. Саша сходу его форсирует и на удивление легко забирается на каменистый подъем. Я - за ним. Впереди накатанная дорога вверх.

Поднимаемся на перевал, высота 2500. Спуск с перевала в долину реки Каргы не был прост. Каменистая грунтовка, местами с большими боковыми кренами не позволяла расслабится. Постоянно поддерживали радиосвязь с основной группой, подсказывая им куда двигаться дальше на развилках. Мы направления определяли интуитивно, по обычным признакам - более накатанная и в нужном направлении. Вышли в долину Каргы, сразу попали на брод через приток Каргы (Бестиг-Кара-Оуг). Брод не глубокий, но с большими камнями и крутыми берегами. Пути два - преодолеть брод на Каргу и идти по левому берегу или двигаться дальше по правому. Но так как наша цель Мугур-Аксы на правом берегу, то решили идти по нему, т.к. иначе пришлось бы бродить реку еще раз (кто ж знал что перед Мугур-Аксами сделали мост!) Пошли правым берегом. Пытаясь обойти прижимы ушли в горы, там немного поблудили. Неожиданно после очередного подъема дорога резко отвернула влево и пошла практически назад, потом направо вниз и мы вышли к довольно широкому и глубокому броду. Другой дороги нет. Я шел первым и без разведки и даже не выходя из машину прошел его. Объективно этот брод был самый сложный из всех, что мы прошли за поездку.

Вышли на дорогу по левому берегу. Возможно лучше было перейти Каргы сразу как мы к ней вышли и идти левым берегом.

Дальше опять каменистая грунтовка, подъемы, спуски, но ничего особо страшного не было. В Мугур-Аксы недалеко от заправки хлебопекарня, взяли свежего хлеба. Едем дальше. Дорога - щебенка разная, где-то можно семьдесят идти, где-то и на тридцати всю душу вытрясает. Встречаются поперечные промоины. Дорога резко ушла налево, а прямо дорога в Монголию, до нее каких-то пять километров. Поднялись на перевал Коге-Дава (2340 м.) Подъем на перевал показался очень длинным, щебенка, крутые повороты, обрывы. По сложности Чике-Таман и рядом не стоял. Перепад высот 700 метров на 8-ми километрах пути. Подъем занял больше получаса. Виды и с подъема и с перевала очень красивые, и красота какая-то особая, тувинская, на Алтай не похоже. Короткий спуск в долину реки Барлык, круто уходи налево (на север). В этом месте до границы с Монголией меньше километра. Дальше едем вдоль реки, то и дело переезжая ее по добротным металлическим мостам. Стали попадаться машины, в основном КАМАЗ'э с углем. Проехали километров двадцать и встали на ночевку на небольшом пятачке между дорогой и рекой.

После старта, сразу короткий, но довольно крутой и узкий подъем - два грузовика не расходятся. Еще километров пять идем вдоль реки Барлык, потом дорога поворачивает на восток в долину реки Айзарты. Дорога пошла вверх и мы километров за десять набираем высоту с 1800 метров до 2200 - перевал Арзайты. Собственно не перевал, небольшое плато. Километров пять едем по нему и начинаем спуск в долину реки Саглы. Дорога - жесткая щебенка. Дальше дорога прямая как стрела, а параллельно ей змейкой по полям еще две дороги. Иду по основной, трясет нещадно. Народ рассыпается по полевым дублерам, там не так тряско, но попадаются камни. Стороной проходим Саглы, дорога опять идет вверх, безымянный перевал - 1773 метра, чуть вниз и снова наверх, теперь уже повыше - почти две тысячи. Да еще и на самом конце подъема нехилые камни. Вперед, скоро асфальт, еще один небольшой перевал, еще подъем, спуск и вот он долгожданный - наша дорога упирается в асфальтированное шоссе. На перекрестке пост ГАИ, но никого нет. Дожидаемся отставших и направо, в Хандагайты - там бензин. Заправляемся, что б хватило до цивилизации, и обратно на север - домой! Дорога отличная, колонна идет ходко. Возле Чадана появилась сотовая связь. Дорога хорошая, стали появляться заправки. В Кызыл-Мажалыке немного заблудились, но быстро разобрались и ушли на Абазу. Отъезжаем километров 20, мост через Алаш, уходим направо по узкой полевой дороге, метров через пятьсот небольшая полянка на берегу реки, четыре машины встают впритык. Правда одна машина уже стоит - парочка местных расположилась, но увидев нас они быстро уезжают. Все, встаем на ночлег.

"

Кызыл-Хая

долина реки Моген-Бурен рядом с поселком

Координаты:

Широта: 50°2′44.75″N (50.045764)

Долгота: 89°52′5.8″E (89.868277)

Посёлок Кызыл-Хая в переводе с тувинского языка означает «красная скала». Посёлок расположен на двух террасах. Живущие на верхней террасе, отсылают в магазин на нижнюю, а с нижней на верхнюю, в итоге нигде ничего не работает или уже закрыто.

«Сурки» на подъезде к Мугур-Аксы

Недалеко от заправки хлебопекарня, взяли свежего хлеба.

Дождь перестал, едем дальше. Дорога - щебенка разная, где-то можно семьдесят идти, где-то и на тридцати всю душу вытрясает. Встречаются поперечные промоины. Встретили потерянный новосибирский Сафарь, ребята прошли южной дорогой через Кызыл-Хая, съездили уже в Абакан и возвращаются обратно. Поболтали, сфотографировались и двинулись дальше. Дорога резко ушла налево, а прямо дорога в Монголию, до нее каких-то пять километров. Потом какой-то блок пост, где несколько женщин, дети, нас никто не проверял.

Поднялись на перевал Коге-Дава (2340 м.) Подъем на перевал показался очень длинным, щебенка, крутые повороты, обрывы. По сложности Чике-Таман и рядом не стоял. Перепад высот 700 метров на 8-ми километрах пути. Подъем занял больше получаса. Виды и с подъема и с перевала очень красивые, и красота какая-то особая, тувинская, на Алтай не похоже.

Короткий спуск в долину реки Барлык, круто уходи налево (на север). В этом месте до границы с Монголией меньше километра. Дальше едем вдоль реки, то и дело переезжая ее по добротным металлическим мостам. Стали попадаться машины, в основном КАМАЗ'э с углем. Проехали километров двадцать и встали на ночевку на небольшом пятачке между дорогой и рекой.

Ак-Довурак http://www.ak-dovurak.ru/

Город расположен на западе Тувинской котловины, на левом берегу реки Хемчик (левый приток Енисея), в центре Хемчикской долины, в 309 км к западу от Кызыла, в 428 км от железнодорожной станции Абакан[2].

Название города переводится с тувинского как «белый камень». Оно связано с месторождением асбеста, о котором рассказывается в тувинской легенде: «В незапамятные времена здесь жили добрые и смелые люди, они разводили и пасли скот. Но однажды на них напали жестокие воины. Три дня и три ночи сражались с врагом смелые люди, пока не упал последний воин. Оставшихся в живых стариков, вдов и детей жестокий хан приказал сжечь на высокой горной вершине. Почернела земля от горя, а сердце доброго народа превратилось в вечный камень — асбест». Город является западным экономическим центром республики Тыва и расположен на пересечении конца трассы А161 (Абакан — Ак-Довурак) и трассы А162 (Тээли — Кызыл)

Численность населения - 14458

В Ак-Довураке действуют 4 оператора сотовой связи — Билайн, МТС, МегаФон и ЕТК[3].

Экономика

Комбинат Тываасбест является градообразующим предприятием города. Город возник одновременно с появлением комбината в 1964 году. На комбинате производится длинноволокнистый асбест (аналогов по сорту в России нет), шифер и некоторые другие товары. После распада СССР в 90-е годы комбинат фактически остановился и, сменив несколько частных собственников, в последнее время медленно наращивает своё производство благодаря постоянному участию правительства республики. Асбест добывается на расположенном севернее города карьере. Также в городе расположено второе по величине предприятие ТЭК республики — Ак-Довуракская ТЭЦ.

Хакасия

По трассе Ак-Довурак — Абаза в Хакасию. Дорога идет по долине реки Алаш, затем через Алашский перевал уходит в долину реки Ак-Суг.

Саянский перевал

Саянский перевал (он же Сотый перевал) находится на 325 км трассы А161 Абакан - Ак-Довурак. Здесь же проходит граница между Хакасией и Тывой. На склонах перевала следы от упавших автомобилей, а внизу кучи металлолома. На перевале стоят обо - культовые места тувинцев, хакасов, бурятов и других тюрко-монгольских народов. К обо привязывают чалама - ленточки из цветной материи. Почти все они с интересными рисунками.

---------------------------------

турбаза Снежный барс

Автостоянка - 70 руб.

Аренда места под палатку - 200 руб.

Баня - 400 руб/час

http://www.rodnikltd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=60

---------------------------------

Трасса на Абазу идет сначала вдоль реки Большой Он, о затем реки Она.

Через Таштыпский перевал выходит в степи Хакасии. В который раз окружающая природа резко меняет ландшафты.

Хуртуях Тас на 113 км за Аскизом.

Есть под Аскизом необычный памятник - Улуг Туртуях Тас. Хакасы его называют «большая каменная старуха». Это единственный в России музей одного камня. Раньше изваяние находилось во дворе Абаканского краеведческого музея, а в 2003 году по просьбе народа, его вернули на прежнее место, в степь. Возраст памятника насчитывает четыре тысячи лет, а может и все пять, и оценивается музейщиками почти в 3 млн. долларов. Весит каменная старуха немало - 2 608 кг, чтобы песчаник, из которого она высечена, не разрушился, над ним воздвигли большой стеклянный купол. Получилась шестигранная юрта со стенами-окнами, в которой создан микроклимат: поддерживается постоянная температура.

Ученики художественной школы украсили музей батиком. На нем изобразили наскальные рисунки, древний хакасский календарь и скопировали древние тюркские письмена. Улуг Туртуях Тас - считается символом женского начала и символом плодородия. Поэтому хакаски молят ее о помощи в родах и избавлении от бесплодия. Но прежде чем к ней обратиться с просьбой, обходят камень три раза по солнцу и обязательно кормят хлебом и молоком, молоко считается самым чистым природным продуктом. Его разбрызгивают по четырем сторонам света, а подношение оставляют у подножия памятника.

Улуг Туртуях Тас (так гласит легенда) была женщиной из знатного рода, женой Сартакпая, великого богатыря. О нем слагали легенды в Монголии, Туве и на Алтае. Жили они счастливо у синих гор, вечно покрытых снегами. Однажды богатырь прорубил в горах дорогу, но по ней пришли враги и стали выживать его с родных мест.

Чтобы спасти семью, Сартакпай решил задержать захватчиков, а жене приказал идти вперед и не оглядываться. Она дошла до красной скалы «Хазылхай», где под ней протекает Абакан (теперь этот путь называют дорогой Улуг Туртуях Тас). Стеганула она по очереди коней, на которых сидели дети. Один конь унес дочь в неизвестном направлении, а сын упал в реку. Не увидев никого, Улуг Туртуях Тас обернулась, и горько заплакала, что потеряла всю свою семью. Законы степи запрещали ей плакать, и она запела, да так красиво и звонко, что сам творец, услышал ее песни и повелел:

- Отныне быть тебе каменной богиней и даровать людям то, чего им не хватает: женщине - дитя, а мужчине - светлого разума.

...Рядом со стеклянной юртой стоит величественный тополь, он подстать каменной старухе сам превратился в памятник... и кладбище для младенцев. Похоронив ребенка под тополем, хакасы к нему уже не возвращались. Считалось, что Улуг Туртуях Тас вернет душу младенца в новом родившемся человеке.

На ветвях древнего тополя стали завязывать чалама - разноцветные ленточки и загадывать желание. Обычно хакасы оставляли ленточки на березе, а тут и тополь сгодился. Красная лента символизировала любовь, белая - чистоту, зеленая - богатство. А черную ленточку с узелками по количеству несчастий, сжигали в костре...

Вот и вся история о музее одного камня.

Саяно-Шушенская ГЭС

Сая́но-Шу́шенская гидроэлектроста́нция имени П. С. Непоро́жнего — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 7-я — среди ныне действующих гидроэлектростанций в мире. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черёмушки, возле Саяногорска. Является верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 245 м — самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира. Название станции происходит от названий Саянских гор и расположенного неподалёку от станции села Шушенское, широко известного в СССР как место ссылки В. И. Ленина. Строительство СШГ, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000 году. В ходе строительства и эксплуатации ГЭС имели место проблемы, связанные с разрушением водосбросных сооружений и образованием трещин в плотине, позднее успешно решённые. 17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории отечественной гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление станции должно быть завершено в 2014 году.

Шушенское

Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское

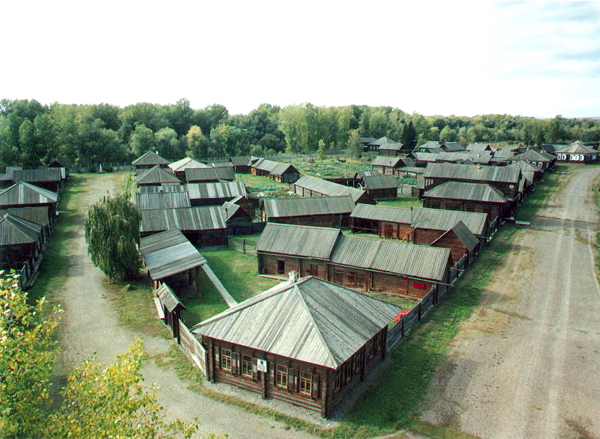

Музей-заповедник «Шушенское» – уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей. Площадь музея-заповедника – около 16 гектаров.

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.

Экспозиция музея показывает Шушенское и как место ссылки участников разных направлений революционно-освободительного движения в России XIX века. В домах, где в годы ссылки жил В.И. Ленин, воссоздана мемориальная обстановка.

В 2011 году на территории музея-заповедника был открыт архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня» с природно-ландшафтным парком. Комплекс включает 6 крестьянских усадеб с надворными постройками и хозяйственными помещениями (аналоги памятников деревянного зодчества Приангарья и юга Красноярского края конца ХIX – начала XX вв.). «Новая деревня» с комфортными условиями для временного размещения туристов открывает новые возможности для знакомства с историческими, культурными и природными памятниками Южной Сибири.

Адрес: 662713, Россия, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Новая, 1

Тел.: 8(39139) 3-20-74

www.shush.ru

Режим работы учреждения:

Летний период (с 01 мая по 30 сентября)

с 09:00 до 19:00 без обеденного перерыва и выходных прием посетителей с 10:00 до 18:00

четверг с 9:00 до 21:00 прием посетителей с 10:00 до 20:00

Абакан

http://www.101hotels.ru/main/cities/Abakan/history

Пещера «Бородинская»

Координаты: 54°2'48"N 91°0'13"E

Пещера «Бородинская» была подробно описана в 1969 году красноярскими спелеологами, а первые упоминания о ней мы находим в трудах Эдельштейна по геологии Минусинского Края, сделанные в 1932 году. В 70-х годах пещера оказалась легкодоступна, поэтому быстро стала самой посещаемой. Её называли сталактитовым чудом. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. Всех манила великолепная натёчка, огромные объёмы и древний ледник. Стремясь сохранить богатое убранство пещеры и регулировать количество посещавших ее туристов, спелеологи своими силами возвели на входе в пещеру бетонную стену, оставив лишь небольшую дверь. Но строители не учли одно очень важное для пещеры обстоятельство - из-за стены циркуляция воздуха была нарушена. Ледник стаял, значительно сократилась популяция летучих мышей редкого вида «крылатый ушан». Стена была разрушена, но время упущено. И только сейчас, спустя десятилетия, в пещере снова можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается «крылатый ушан»- редчайший вид летучих мышей. Большое разнообразие натёчных образований в гроте «грандиозный», самая большая в Сибири пагода, «драпировка» на своде, сталагмит «останкинская башня», «древнеиндийский храм» и многое др. – это то, что стоит увидеть своими глазами.

Общая протяжённость ходов более полутора километров, глубина самого низко расположенного грота 65 м.

http://danlux.livejournal.com/42481.html

Урочище Сундуки (если поедем через Шира)

Координаты: 69°15'55"N 89°58'9"E

http://www.marshruty.ru/Photos/Photos.aspx?Size=L&AlbumID=77e853ce-76ac-4783-88cb-1faa586c3a90

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B8

Набрать вкусной воды в Ужуре (будет по дороге)!

кемеровская обл.

Мариинск

Мариинск, один из главных туристических центров Кузбасса, город– музей под открытым небом. Представляет собой уникальный образец уездного сибирского города конца XIX – начала XX века. В городе насчитывается 74 памятника архитектуры

http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/73308-%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB-2012?p=1530361#post1530361

Челябинская обл.

Златоуст

Урочище Пороги ( Челябинская область, Саткинский район, деревня Пороги)

www.esosedi.ru/onmap/istoriko_prirodnyiy_komple...

www.drive2.ru/users/valdis74/blog/4899916394579...

ночевка - Озеро Тургояк

координаты: N 55°09'13"; E 60°06'31"

"Озеро Тургояк – это одно из красивейших и чистейших озер Урала, расположенное в горной котловине около города Миасс Челябинской области. Озеро признано памятником природы.

Озеро Тургояк глубокое. Его средняя глубина составляет 19 метров, а максимальная достигает 36,5 метра. Озеро Тургояк славится очень высокой прозрачностью, которая достигает 10-17 метров. Тургоякская вода близка к байкальской. Неспроста Тургояк называют братом Байкала.

Дно озера каменистое. Где-то оно покрыто мелкой галькой, а где-то большими булыжниками. Берега Тургояка высокие и крутые.

В озеро впадает лишь несколько небольших ручьев. Главным образом озеро питается за счет грунтовых вод.

Интересно, что уровень воды в озере колеблется. Так, максимальные уровни озера были зафиксированы в 1964 и 2007 годах. Минимальный же уровень был в 1981 году. Перепад уровня воды составил 2,5 метра! Причина колебаний учеными до конца не установлена.

На озере Турогояк есть несколько археологических памятников. Но самый известный из них, безусловно, широко известный остров Веры.

На острове Веры расположен целый комплекс археологических памятников (счет идет на несколько десятков). Здесь найдены древние дольмены, гробницы, каменоломни. Их возраст – около 6 тысяч лет.

Наиболее интересен мегалит, выглядящий, как рукотворная пещера. Это каменная конструкция размерами 6х19 метров. Она словно врезана в скалу и перекрыта массивными плитами. Причем вес самой крупной плиты составляет 17 тонн. Сдвинуть ее нашим далеким предкам было не просто.

В XIX веке на острове располагался старообрядческий скит. По легенде этот скит основан отшельницей Верой, по имени которой и был назван остров.

Археологические раскопки на острове Веры проводятся каждое лето, начиная с 2004 года. Каждый сезон археологи совершают все новые и новые открытия.

Из-за большого наплыва туристов на остров Веры археологи забили тревогу. В настоящее время решается вопрос по поводу открытия на острове Веры археологического заповедника и музея под открытым небом. В этом случае посещение острова, представляющего объект исторического наследия, будет контролироваться и за осмотр памятников придется раскошелиться.

Остров Веры находится около западного берега озера. При низком уровне воды в озере остров превращается в полуостров, соединяясь с берегом перешейком.

Поездка на озеро Тургояк и остров Веры - прекрасный летний маршрут выходного дня. Здесь вы не только сможете вдоволь накупаться в озере с кристально чистой водой, но и узнаете и увидите много интересного и необычного на острове Веры.

Как доехать? На автомобиле нужно ехать до города Миасс (Челябинская область), затем несколько километров до поселка Тургояк, который находится на берегу озера."

"Ехали до Серебряных Песков, там же оставляли машину и вдоль береговой линии прошли еще километра три. Ходили на веслах на остров Веры, лодку брали все там же на Серебряных Песках. Мегалиты Острова Веры конечно потрясают. Вода прозрачная, питьевую брали из озера, процедив через фильтр."

Свердловская обл.

Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор. Адрес: Невьянск, сквер Демидовых, 3а

Невьянская наклонная башня построена по приказу Акинфия Демидова в первой половине XVIII века. Ее высота - 57,5 метров. Отклонение от вертикали - 1,85 метра. Построена, по разным данным, от 1721 до 1745 года. Башня разделена на несколько этажей. На втором этаже располагался кабинет Демидова, а во времена советской власти в нем находилась тюрьма. На третьем этаже находилась лаборатория, в которой обнаружены следы серебра и золота. По одной из версий, Демидов здесь чеканил фальшивые деньги. Выше находится так называемая "слуховая комната". Её особенность в том, что стоя в одном углу комнаты, можно хорошо расслышать, что говорят в противоположном углу. Этот эффект связан с особой формой потолка - он сводчатый и при этом слегка приплюснут. На седьмом и восьмом этажах располагаются куранты с музыкальным боем, созданные английским часовщиком Ричардом Фелпсом в 1730 году. Завершает башню крыша и металлический шпиль с водруженным на нём флюгером, сделанным из просечного железа, в котором выбит дворянский герб Демидовых. Вес флюгера - 25 килограммов. К шпилю подведено заземление. Таким образом, башня была оснащена молниеотводом раньше, чем он был сконструирован Бенджамином Франклином.