воскресенье, 28 июля 2013

МаршрутМосква — Киров — Пермь — Екатеринбург — Ишим — Омск — Новосибирск — Горно-Алтайск — Чуйский тракт — село Акташ — Южный берег Телецкого озера (ЮБТО) — водопад Учар — село Кош-Агач — перевал Теплый ключ — плато Укок — село Кош-Агач — перевал Бугузун — село Мугур-Аксы — Ак-Довурак — Саяно-Шушенская ГЭС — Шушенское — Абакан — Мариинск — Кемерово — Новосибирск — Омск — Ишим — Шадринск — Челябинск — Златоуст — Уфа — Казань — Нижний Новгород — Москва

ТЫВА и ХАКАСИЯ тутСеверный маршрут от дома до ГАМаршрут от Абакана до домаЛешкина карта с интересными точкамичитать дальшеСтарт!

День 01

Москва — Переславль-Залесский (135) — Ростов (65) — ЗАПРАВКА! не доезжая 30 км до ЯРИКА ( 57°22'18"N 39°36'3"E после Шалаево) — Ярославль (51 км) — Кострома (78 ) — Судиславль (50) — Островское (35) — Макарьев (95) — Мантурово (78) — Шарья (62) — Поназырево (47) — Свеча (72) — Котельнич (55) — Киров(117 ) — Белая Холуница (69)

Километраж: 1011 км

Время в пути – 14 часов

-----------------------------

Стоянка:на пруду в Белой Холунице, может быть грязно

http://otzovik.com/review_114169.html

День 02

Белая Холуница — Омутнинск (91) — Афанасьево (77) — Сива (103) — Карагай (35) — Краснокамск (69) — Пермь (35) — Кукуштан (44) — Ачит (137) — Ревда (131) — Екатеринбург (46) — Каменск-Уральский (105)

Километраж: 873 км

Время в пути – 11 часов

"Сам Екатеринбург (от въезда со стороны Перми до выезда за аэропортом Кольцово) днём или вечером будете проезжать минимум полтора-два часа.

Большой город, много ремонтов дорог, пробки (если ехать по северной объездной (маршрут в примечании ниже) - то сам город можно объехать за 1 час в любое время суток).

"... - Кунгур - Суксун - Ачит - Дружинино - Ревда - северная объездная Екатеринбурга (через Шувакиш и Ягодный) - выезд на трассу на Реж - Монетный - Объездная Режа - Артёмовский - Лебёдкино - Зайково - выезд на ирбитскую трассу - Ирбит - проезд через город - Байкалово - Краснослободское - Усть-Ницинское - Каменка - Кулаково - объездная на въезде в Тюмень со стороны аэропорта..." .

Этот маршрут километров на 70 длиннее, чем обычный (через "... - Екатеринбург - Белоярский - Камышлов - Тугулым - ..."), но по времени получается одинаково.

Если будут пробки в Екатеринбурге, в Белоярском или ремонты дороги в районе Тугулыма, то более длинный маршрут (через "... - Реж - Ирбит - ...") окажется часа на полтора-два быстрее. "

"Мимо Еката ехали около 4-х часов (на Пермь), ремонт дорог, много машин, в общем ужаси - 29 июня"

----------------------------------

Стоянка:на реке Исеть

«возможная стоянка» на Яндекс.Картах

Широта: 56°26′0.1″N (56.43336)

Долгота: 61°44′43.45″E (61.745402)

или в рощице не доезжая города

«стоянка у каменск-уральского» на Яндекс.Картах

Широта: 56°26′54.04″N (56.448345)

Долгота: 61°41′2.71″E (61.684086)

Следующим утром можно заехать по пути посмотреть скалу Каменные ворота.

Координаты: 56°24'19"N 61°52'23"E

Геоморфологический памятник природы на правом берегу реки Исеть. Известниковый гигант высотой около 20 метров, имеет сквозное отверстие высотой порядка 10 метров, ширина колеблется в пределах 7-8 метрах в нижней части и 4-5 - в верхней.

http://old.kamensk-uralskiy.ru/about/today/geography/

http://vitkaravan.livejournal.com/16409.html

День 03

Каменск-Уральский — Катайск (46) — Далматово (26) — Шадринск (46) — Исетское (128) — Ялуторовск (66) — Заводоуковск (21) — Омутинский (71) — Ишим (123) — Абатское (64) — Тюкалинск (129) — Красный Яр (94) — Омск (64)

Километраж: 875 км

Время в пути — 11 часов

" В Ишиме ремонт моста. Сильные пробки. Проезжать лучше ночью.

В Омске. Рекомендую на выезде из Омска в сторону Тюмени стоянка с правой стороны рядом с МАН-центром. Вкусная недорогая еда и собственная пивоварня. Пиво замечательное! "

(с) дальнобой с Дрома

-----------------------------

Ночевка:

1) на Иртыше

Приблизительные координаты

Широта: 54°49 8242;34.81 8243;N (54.826336)

Долгота: 73°31 8242;38.02 8243;E (73.527228)

2) либо в лесостепи дальше по дороге (+50км)

Варианты стояноки под Омском на Яндекс.Картах

3)Либо, если дотянем только до Абатского, то стоянка у села Кокуй, на старице реки Ишим

День 04

Омск — Кормиловка (45) — Калачинск (32) — Татарск (89) — Барабинск (160) — Убинское (87) — Каргат (46) — Чулым (44) — Коченево (85) — Новосибирск (48) — Бердск

Километраж: 636 км + 50 км до любой из предполагаемых стоянок

Время в пути — 10 часов

-------------------------

Если что, то цивильная стоянка и кафе за Чулымом в 130 километрах от Новосибирска в кемпинге «У Татьяны», трасса "Байкал" 1327км, тел. 8-383-50-39-326

Ночевка:

Вариант 1 на Новосибирском море около Бурмистрово (может быть людно и грязно, большой водоем)

http://www.balatsky.ru/NSO/NSK-MORE.htm

http://hope-way.ru/putevye_zametki/poezdka-v-berdsk-obskoe-more-otdyih-s-palatkami.html

forums.drom.ru/kemerovo/t1151048483-p11.html#po...

"По правому берегу, от Бердской косы до Бурмистрово, встать можно практически везде, кроме участков берега, оформленных в собственность. Но такие участки, выделяющиеся монументальными коттеджными строениями с воды видно хорошо. Почти везде есть подъезды для машин."

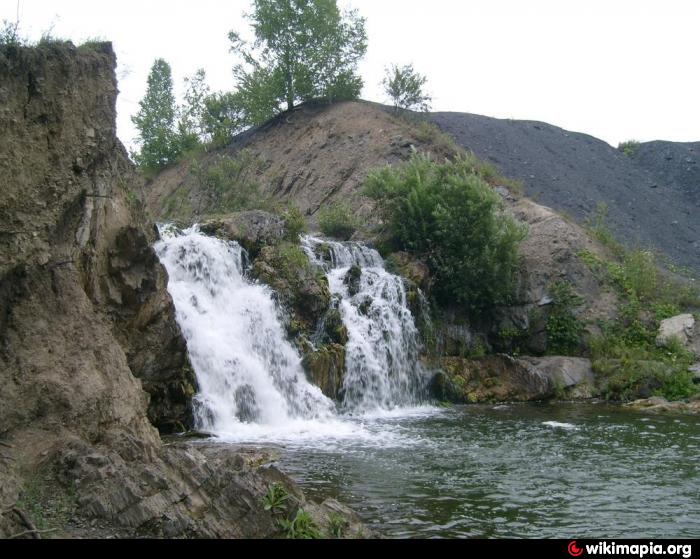

Вариант 2 Озеро с водопадом на бывшем карьере

http://hoppek.narod.ru/vydriha.html

Координаты:

Широта: 54°33′33.3″N (54.559249)

Долгота: 83°37′17.89″E (83.621636)

"Бывший карьер, ныне ставший чистым озером, вытекающим водопадом высотой около 5 м. Хорошее место для отдыха. От Между Евсино и Линево поворот налево по указателю "Новососедово - Легостаево". Ехать до деревни Белово. Свернуть в деревню, проехать всю и на выезде с дороги свернуть налево на проселок. Проехать через березовый лес вдоль озера, мимо летнего загона, через небольшой перевальчик. Обогнув озеро, можно выехать к водопаду. Вокруг озера множество хороших полян для стоянок. Купание, рыбалка, "гидромассаж" под струями водопада.

дополнение: Там вот написано про (перевальчик))), Это не перевальчик, это подъём так градусов 45. И инфа для тех кто поедет, прежде чем подыматься на машине на (перевальчик), подымитесь пешком на верх и регулируйте подъём остальным. Потому что там на верху почти по середине большая яма (была в прошлом году), сам туда чуть не влетел. Ну а так там красиво и полно земляники."

+ опционально по Новосибирской обл. Бердские скалы

В деревне Новососедово найти гостиницу пятиэтажную, от неё в лево уходят две дорожки, выбираем которая левее, и едем по ней

http://maxxus.ru/2012/07/19/berdhills/

http://www.balatsky.ru/NSO/Berdskal.htm

День 05

Новосибирск — Тальменка (148) — Новоалтайск (58) — Бийск (138) — начало Чуйского тракта — село Сростки (37) — Семинский перевал (195) —

далее варианты:

1) Мульта + ЮБТО + Укок; (Мульта 3 дня ЮБТО 3 дня Укок 5 дней)

2) ЮБТО + Актру + Укок

Чуйский тракт

М52 http://moyidorogi.ru/category/trassa-m52/

Достопримечательности и история Чуйского Тракта http://www.liveroads.ru/index.php?id=text&show=26

Чуйский тракт - дорога протяжённостью около 630 км от Бийска до границы с Монголией. Пересекает Чергинский хребет, Семинский хребет и другие хребты Алтая, которые достигают 1900-2000м над уровнем моря, а также крупные межгорные котловины Курайскую и Чуйскую. Когда-то очень давно на месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгалький тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времён пользовались торговцы и воины. Поводом для начала торговли на реке Чуе послужило ежегодное религиозное шествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для положения дощечки в верховье реки Катуни в урочище Байхач, где находилось большое священное дерево. По дороге к паломникам присоединялись местные жители для обмена товарами. Но русские купцы, не желая иметь посредников, сами стали ездить в Чуйскую степь и основали поселение Кош-Агач.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Усть-Семе есть заправка (чуть дальше поворота на новый мост через Катунь, Роснефть), можешь перед Семинским залиться на Роснефти (в Шебалино) - мне мне там откровенно не нравится бензин, я там не заправляюсь... Значит не одному мне там бенз не понравился ... откуда они его берут или чем бодяжат  уаз вообще грелся и не ехал

уаз вообще грелся и не ехал

В Акташе нормальная заправка - "Ника" (я там всегда заправлялся), на выезде в строну Кош-Агача, рядом с ней и нормальная кафешка есть

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памятник Шукшину на горе Пикет в селе Сростки

Сростки - мемориальное село: можно посетить дом, в котором жил Шукшин, дом его матери.

Так же стоит непременно попробовать местных пирожков и драников - очень вкусные! И прикупить медовухи - зело хороша.

В центре села на народные деньги построен храм в византийском стиле – одна из самых красивых церквей в Алтайском крае.

Семинский перевал

Расположен на 232 км (от Бийска) Чуйского тракта. Его высота порядка 1800 м. Подъем с севера крут и имеет длину 9 км, а спуск - 11 км. Растительность очень разнообразна. Кедровая тайга перемежается с субальпийскими лугами и горным разнотравьем. На вершине перевала пестреют альпийские луга, а далее кустарниковая тундра, поросшая ерником - низкорослой березкой и альпийскими ивами, с полянами белоснежной пушицы.

Раньше дорога через старый Семинский перевал находилась западнее на 10 км и спускалась в верховья реки Песчаной, а затем через небольшой перевал Каменное седло выходила к Теньгинскому озеру и к селу Теньга.

После перевала туристические базы и комплексы постепенно сходят на нет и уступают место первозданной природе, практически не тронутой человеком. В деревнях, расположенных на Чуйском тракте за Семинским перевалом все чаще видны традиционные алтайские постройки, а алтайское население начинает преобладать над русским.

Старый перевал через Чике-Таман после с. Хабаровка

Поворот на старую дорогу по яндекс.картам

Широта: 50°38′51.03″N (50.647507)

Долгота: 86°17′46.68″E (86.2963)

http://www.altai-photo.ru/stuff/infrastruktura/dorogi/pereval_chike_taman/23-1-0-53

Далее вариации:

Мультинские озера

На Нижнем озере много мест для стоянок, оборудованы столики, лавки, есть туалеты.

Тропа до Среднего Мультинского отличная, не торопясь дойти можно быстрее часа, а можно и быстрее.

Среднее мультинское

Между Нижним и Средним озером находятся Шумы - короткая речка-водопад, текущая между огромных валунов.

Видео обзор мультинских озер http://www.youtube.com/watch?v=Q0Vi45jCyig

Все стоянки около озер и проезд туда через территорию Маральника за деньги. Это территория заповедника, чем дальше - тем дороже.

Проехать на машине можно до первого озера. Да второго около получаса ходьбы пешком вдоль берега первого.

На нижнем озере комфортная стоянка, но дикарями встать негде - там всего три ровных участка и они оборудованы костровищами, лавочками и столами. Егеря берут за место плату. Надо отметить что на озерах чисто. Егеря следят за порядком, да и люди там другие, массового туризма нет, а те кто доходят убирают за собой.

В прошлом году было 500 р. за проезд по территории. Шлагбаум работает с 9.00 до 21.00. если возникнут разногласия, можно подъехать на базу Кедровая опушка и спросить Алексея Кернаса, он может помочь решить возникшие вопросы.

Разведка показала наличие объезда через ворота маральника... через село дальше есть ворота замотанные просто на проволоку, дорожка от которых ведет точно тудаже... но пока велась разведка, открывальщица все-таки подошла, и взяла за возможность проехать 500руб. Первые несколько км дорога вьется ниткой по травянистым склонам неописуемой красоты гор пока не уперлась в ворота которые открывать было некому. Замок на воротах открыли и закрыли фомкой. Оттуда и начался реальный бездор. Уровень говнолина на "дороге" увеличился в десятки раз, появились крупные камни. машина ехала заметно хуже... Давление в колесах было снижено до 0,2 (чуть выше машина ехала заметно хуже) на самом сложном участке (как потом выяснилось) мы разули сначала заднее колесо, потм переднее...

лирическое отступление...

ситуация вот в чем: местные жители настроены решительно против того чтобы дорога ТУДА была. Владельцы шишиг (будем называть их шишигистами) стараются всячески препятствовать всякому возникновению конкуренции со стороны владельцев жипов, местные всячески стараются испортить дорогу, шишигисты топчут тапку умышленно там где лучше проехать нес пеша. Дорога сложная, местами идет под уклоном, и там где шишигист не проходит из-за плотности зарослей деревьев или уклона, ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕЗД обязательно перегорожен спиленным деревом или заботливо подкаченным валуном... Вследствие чего все камни по дороге очень обильно исчирканы мостами даже 66х.

По поводу дороги скажу так, в ту погоду когда мы ехали туда - лучше ехать на 35х и на бэдлоках... Когда ехали обратно - возможно ехать и на 32х, причем вполне возможно.

Дорога туда с учетом 2х кратного разувания заняла 3,5 часа (у околостокового уазика, который всетаки доехал, 2е суток) обратно доехал до ворот за один час и 15 мин.

Вопрос о возможности прохождения данного участка на 32х колесах - при наличии бензопилы, и нескольких штурманов проехать там можно в любую погоду, я обошелся даже без лебедки.

Свежее видео от 2013 года

http://www.youtube.com/watch?v=FLeZBJRwbec

Старое, но детальное описание дороги от Маральника-1 к Озерам http://www.activesys.ru/tr/mult/multa.htm

Дорога:

До Мульты две дороги:

- короткая и похуже: в Черга поворот направо по указателю Усть-Кан, по щебенке через перевал Верх-Кукуя, потом поворот налево на Бешозек с выходом на Усть-Кан и далее - Мульта - Марльник-1 + 12 км бездора)

- лучше, но длиннее: по Чуйскому тракту, километрах в 30 после Семинского перевала поворот направо у Туэкты на Усть-Кан и дальше на Усть-Коксу

Второй вариант в итоге получается километров на 60 длиннее, однако дорога через Туэкту много лучше. Гравийки до Усть-Кана всего около 80 км, притом сносного качества. на выезде из Усть-Кана неплохая АЗС «Сибнефть».После Усть-Кана около 30 км гравийки сносного качества до пункта погранзаставы. После поста отличная живописная дорога, асфальт почти до самой Усть-Коксы. По дороге живописный перевал Громотухинский. После Усть-Коксы около 40 км весьма дрянной дороги (местами асфальт ужасного качества, местами гравийка) до поворота на с. Мульта. Уймонская долина! Проезжаем через село, никуда не сворачивая, еще около 10 км до пос. Маральник-1 (несколько домов да две базы: «Вечный странник» и «Кедровая опушка»).

Первый, самый дальний но известный и дорога более менее - через Семинский перевал, потом поворот у Туэкты направо на Усть-Кан и дальше на Усть-Коксу. Второй - новая дорога по которой ездят местные - свернуть с Чуйского тракта у Черги, и потом по хорошей щебенке через перевал Верх-Кукуя, потом поворот налево на Бешозек с выходом на Усть-Кан и далее по первому варианту. Этот путь короче на 60 км.

Оттуда до Нижнего Мультинского около 14 км бездора.

отчеты

http://travel.drom.ru/16673/

http://www.altay4x4.ru/forum/multinskie-ozera

Отчет с Маршрутов о Мульте

отчет с Дрома

отчет с авд

село Верхний Уймон в 17 км от с. Мульта

музей Рериха

"Село Верх-Уймон (алтайские сказители и мудрецы переводят слово "оймон" как "десять моих мудростей") по официальным данным было основано в 1786 г. Сами местные жители считают, что много раньше. Уймонский район был образован в 1920 г., в 1924 преобразован в Уймонский аймак с центром в селе Катанда, в 1933 Уйманский аймак был преобразован в Усть-Коксинский, столица была перенесена в село Усть-Коксу.

Дом-музей Николая Константиновича Рериха был открыт в 2001 году стараниями известной поэтессы Натальи Спириной, в том же году безвременно ушедшей из жизни.

В 1996 году основательница Сибирского Рериховского общества Наталья Дмитриевна Спирина обратилась к единомышленникам с призывом помочь в строительстве музея. Откликнулись жертвователи не только из Сибири, но из центральной части России и даже из-за рубежа.

Музей расположился в бывшей усадьбе зажиточного старовера Вахромея (Варфоломея) Семеновича Атаманова, имеет статус филиала национального музея Алтая.

Дом построен по принципу трехчастного деления, характерного для алтайских жилых построек того времени. Составляют его холодная клеть с теплой избой, между которыми расположены сени. Настоящий дом Вахромея со временем прогнил, его пришлось раскатать по брёвнышку и отстраивать заново по фотографиям и описаниям.

Правда, экскурсоводы уверяют, что остались подлинные 55 брёвен, подоконные доски и оконные коробки.

Варфоломей Атаманов стал проводником экспедиции Рериха, довел ее до Бийска, а потом вернулся в родные места, несмотря на уговоры продолжить путь. Увы, на родине его ждали трагические события: новые гонения, гибель родственников и трагическая смерть в ссылке. В усадьбе Атаманова Рерих гостил в августе 1926 года, сделав остановку на пути своей знаменитой Центрально-азиатской экспедиции. Рерихи прошли Горный Алтай, Монголию, Тибет и завершили путь в Индии. Во время экспедиции изучались пути миграции азиатских народов, их традиции и верования, проводились раскопки. По результатам экспедиции Николай Рерих написал множество научных статей. Кроме того было создано около 500 художественных полотен, запечатлевшие в том числе горы Алтая.

Большая часть экспонатов музея — репродукции многих из этих картин Николая Рериха и его сына Святослава Рериха.

Другие комнаты музея посвящены жене Рериха Елене Ивановне, старообрядческому быту, Знамени Мира и пакту Рериха о защите художественных и научных достижений.

Местонахождение музея - Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Верх-Уймон, ул. Набережная, 22 Тел. 8 (388-48) 2-43-36, 8 (913) 706-27-55

Время работы - с 9 до 19, ежедневно."

© Василий Кропотов

http://altai-go.ru/index/dom_muzej_nikolaja_rerikha_v_sele_verkh_ujmon/0-170

Музей Старообрядчества (его можно посетить только привезя из дома основательницу этого музея). Уймонская долина освоена и заселена беглыми старообрядцами, и алтайцев там крайне мало – одни русские.

один из самых ярких и интересных музеев Алтая, расположен в бывшей старообрядческой избе. В музее две комнаты: изба и горница. В избе печь, стол, лавки. Представлены старинные кувшины, крынки, миски, другие предметы быта и посуда. В углу детская люлька, качать которую нужно было ногой. У люльки висит погремушка - детская игрушка из коровьего пузыря. Много тканых половиков, полотенец, поясов. Старые пергаментные книги, очки, иконки. В горнице рассказывается о старинных ремеслах, стоит ткацкий станок. В нескольких километрах от Верхнего Уймона находится деревня Гагарка, основу населения которой также составляют старообрядцы.

Оба музея крайне рекомендованы к посещению.

Трехдневный маршрут с полудневкой на Мультинских

Новосиб - Верхний Уймон (750 км) - Мультинские озера (+27 км до Маральника-1 + 12 бездора) - Иня (?км)

первый день:

Стоянка под Новосибом - заезд на памятник Шукшину - Семинский перевал - Туекта - Мульта - Стоянка на Катуни (670км)

http://maps.yandex.ru/?rtext=54.754085%2C83.084848~51.322085%2C85.207864~50.916437%2C84.782775~50.169583%2C85.958586&sll=85.861263%2C51.074444&sspn=4.339600%2C1.790898&rtm=atm&source=route&via=1~2&ll=85.861263%2C51.074444&spn=4.339600%2C1.790898&z=9&l=map

второй день: стоянка на Катуни - (+/_Верхний Уймон и музей страрообрядчества (20 км)) - Мультинские озера (40+/_5 км) - прогулка до среднего Мультинского, на Шумы - Стоянка на озерах (можно покататься на лодке)

третий день: Стоянка - Мульта - Яломан (100 км) - Иня (9 км) - Акташ (84 км) - Улаган (53 км) - Кату-Ярык

http://maps.yandex.ru/?rtext=50.169583%2C85.958586~50.755351%2C88.039416&sll=86.935065%2C50.458119&sspn=0.542450%2C0.226842&rtm=atm&source=route&ll=86.935065%2C50.458119&spn=0.542450%2C0.226842&z=12&l=pmap

Яндекс проложил маршрут по несуществующей дороге Иня - Тюнгур. Данная дорога обозначена на многих картах. И что удивительно, недавно появившиеся сервисы «интернет-карты» повторяют ошибку своих бумажных предшественников... И так, автодороги на этом участки нет! Нет совсем.

Есть тропа, по которой можно пройти пешком, проехать на лошади или велосипеде. При желании и навыке, по тропе можно проехать и на мотоцикле, дорога квалифицирована мототуристской федерацией как маршрут высшей категории сложности, 5 к.с. Фактически относится к трассе Р373. Автодорога выходит из села Тюнгур и идёт левым берегом Катуни. Со стороны Тюнгура грунтовая дорога пригодная для автомобиля заканчивается сразу за бродом через реку Тургунду. Скальный прижим ограничивает дорогу. Далее идёт конная тропа. Со стороны Инегени пригодная для автомобиля дорога заканчивается в 11 км от села. Получается, что отрезок не пригодный для автомобиля составляет 20 км. Общая протяжённость дороги от Чуйского тракта до Тюнгура составляет 70км. Если ехать в объезд через Усть-Коксу, то это 300 с лишним километров.

На моё взгляд, самое красивое и пригодное фотографии место это слияние реки Аргут с Катунью. Хотя места очень красивые, много объектов для фотоохоты, в хорошую погоду видны белки Катунского хребта. Постоянно открываются панорамные виды на реку Катунь. Со стороны Инегени, за небольшим перевалом Казнахта, большая травянистая поляна, на которой стоит «каменная баба» достаточно хорошего качества обработки.

Ссылка о первопрохождении отрезка Тюнгур - Иня клубом ОффроадМастерс в 2006 г

http://www.offroadmaster.ru/Html/CM2006.htm

Село Иня. Недалеко от дороги стоят менгиры (могильные камни), старый мост через Катунь

Село Иня на 358 километре Чуйского тракта в месте, где он второй (и последний) раз пересекает Катунь.

"Село основано в 1901 году, сельсовет - в 1920-м. Своеобразный "расцвет" села пришелся на 20-30 годы XX века, когда в селе, в связи со строительством Чуйского тракта, была организована автобаза (позднее - переведена в Онгудай), открыта годичная школа шоферов, позже преобразованная в школу механизации сельского хозяйства. Тогда же в Ине организовалось ремесленное училище по подготовке кадров для промышленных предприятий Горно-Алтайской автономной области. До сих пор на его базе действует ГОУ НПО Республики Алтай «Ининское профессиональное училище № 65», в котором, кроме всего прочего, живут и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В месте пересечения Чуйским трактом Катуни силами заключенных в 1936 году был построен знаменитый деревянный Цаплинский мост, который в настоящее время считается объектом культурного наследия.

Взамен его в 1970 году построен новый, по которому и идет движение по Чуйскому тракту.

Окрестности села просто изобилуют достопримечательностями. Кроме Цаплинского моста в первую очередь следует упомянуть каменные стелы в полукилометре от села (хорошо видны с Чуйского тракта). В. Я. Шишков вот так описывает эти стеллы (или каменные бабы):

"... возле Ини есть каменная баба. Это огромная тонкая плита, больше сажени в квадрате, ловко воткнутая торчком в землю.

Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: "Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?"

Там же - множество курганных и бескурганных захоронений, слияние рек Катуни и Чуи, несуществующую федеральную дорогу Р373 Иня-Тюнгур (на многих картах она есть, а не самом деле - ее нет СОВСЕМ). А в самом селе - памятник Ленину стилистики эпохи модернизма (постамент очень напоминает знаменитую Татлинскую башню) и сохранившиеся не то домов, не то бараков тех же годов, в которых сейчас и размещено ПУ № 65.

Перед селом - заправка, в самом селе - несколько магазинов, а всё село утопает в яблоневых садах. Вот уж чего меньше всего ожидаешь - так это яблоневых садов в практически полупустынном пейзаже. Горы невысокие, безлесые, образуют самые странные геологические формации. Геологи считают, что когда-то здесь было дно моря. Наверное, так оно и есть, потому как некоторые горы представляют собой просто огромные песчаные насыпи. Песок, правда, черный."

Калбак-Таш

Буквальный перевод – «плоский, расширенный, висячий камень, гора». Комплекс петроглифов Калбак-Таш находится на скалах из зеленовато-коричневых сланцев недалеко от дороги, с левой стороны. Удивительно, что кроме символических рисунков животных и людей, на многих рисунках изображены объекты, по форме напоминающие современные космические корабли с капсулой, прикрепленной к корпусу вверху и большими языками пламени снизу! Невольно задумываешься о том, что наши далекие предки были частыми свидетелями космических полетов. Рисунки «Космических кораблей» нарисованы крупнее, нежели изображения животных и людей. Они расположены на горизонтальных плитах и поэтому их очертания более размыты – в силу большего воздействия природных факторов и постепенного стирания обувью людей, побывавших здесь за многие века. Из-за этого трудно передать эти рисунки с помощью фотоснимков, но при визуальном осмотре они буквально завораживают!

Примерно в 2 км от наскальных рисунков стоит изваяние каменного воина Долина Самаха насыщена едва заметными останками курганов, в золотистой траве лежат поваленные стелы «коновязи» скифов. Одно из более уцелевших изваяние – «Кезер» – самый известный грозный каменный воин с искусно переданными чертами лица, бородой и усами, головным убором и сосудом в правой руке.

За изваянием, в небольшом распадке в 200-300 м от дороги находится еще одна писаница.

Возраст каменных изваяний и рисунков – несколько тысяч лет.

http://altai-guide.narod.ru/texts/kamen-babi.html

с. Акташ и ЮБТО через Кату-Ярык

Стоянки:

Ночевки: по пути на перевал Кату-Ярык можно остановиться на ночевку на одном из 3-х озер - Мертвое, Узункёль или Учкёль

Дневки: мыс Кырсай на берегу Телецкого озера, слияние р.Чульча с р.Чулышманом (N 51.05.345 E 87.59.702)

Километраж:

Акташ - Улаган 53км

Улаган - оз.Телецкое 170км - 6 часов

Кату-Ярык - оз.Телецкое 80км - 3 часа

Заправки:

Акташ

1. рекомендована АЗC «Ника» на выезде в сторону Кош-Агач - 50°18'29"N 87°36'32"E

2. АЗC (дт, 80, 92, 96) - N 50° 18,629' E 87° 34,869'

Усть-Улаган:

1. АЗC (дт, 80) - N 50° 37,426' E 87° 56,186'

2. АЗC (дт, 80, 92) - N 50° 37,717' E 87° 56,521'

Красные ворота

В этом месте река Чибит в узкой щели скал пробивает себе дорогу. Красные скалы с обоих берегов реки нависли, грозя завалить этот единственный узкий проход. Красный цвет скалам придает киноварь (ртутная руда), которая в большом количестве содержится в местных породах. В прошлом Красные ворота были непреодолимым препятствием, и дорогу проложили обрывистыми косогорами и тайгой по гребню отрога Айгулакского хребта. Этим путем можно было ездить только верхом. Щель Красных ворот взорвали, построили мост и проложили дорогу. Теперь она проходит прямо между двух стен высотой несколько десятков метров.

До землятресения в 2003 году скалы соединяла перемычка, после которого она обрушилась..

Координаты: N 50° 21.785' E 87° 38.042'

Мертвое озеро (Чейбеккель)

Озеро Чейбеккель находится в долине реки Чибитка рядом с трассой Акташ-Усть-Улаган, слева от дороги в нескольких километрах после Красных ворот. Озеро длинное и относительно узкое, растянуто вдоль дороги километра на два с половиной.

Еще одно название озера Чейбеккель — Мертвое озеро. Многие путеводители и экскурсоводы утверждают, что местные жители называют озеро Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, и что все это якобы из-за содержания в воде ртутных соединений.

Координаты: N 50.23.820 E 87.37.1092

Озеро Узынкель

Озеро Узункель — одно из высокогорных озер Горного Алтая — расположено на Улаганском плато, слева от трассы Акташ-Усть-Улаган после Красных ворот и Мертвого озера, не доезжая Улаганского перевала.

Несмотря на суровость климата и относительную удаленность этих мест, здесь с каждым годом появляется все больше любителей первозданных пейзажей, уединения на природе и хорошей рыбалки. Озеро уже несколько лет как зарыблено. Но правом берегу возле дороги работает летняя турбаза «Узункель», где можно остановиться в домиках или поставить палатку на территории базы. Есть баня и что-то вроде кафе.

Координаты: N 50.29.2048 E 87.37.5434

Возможна ночевка.

Улаганский перевал

Улаганский перевал расположен по дороге из Акташа в Усть-Улаган. Вершина перевала находится на высоте почти 2100 метров над уровнем моря. Многие туристы отмечают, что окружающие пейзажи похожи на Шотландские. В окрестностях видны снежные вершины да и здесь почти всегда довольно холодно.Улаганский перевал считается у местного населения сакральным местом

Координаты: N 50° 29.921' E 87° 39.338'

altai4u.com/ulaganskij-pereval

Пазырыкские курганы

Курганы находится в урочище Пазырык, на правом берегу реки Большой Улаган, по дороге из Улагана ( 16 км ) в деревню Балыктуюль и представляют собой могилы родовых или племенных вождей, сооруженные в основном в 5-2 веках до нашей эры. Цепочка из пяти курганов протянулась с севера на юг вдоль большой долины, в нескольких километрах от Балыктуюля.

Координаты: N 50° 44,960' E 88° 04,568'

Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III вв. до н. э.), причисляемая к «скифскому кругу», основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии.

Выявлена в 1865 г. В. В. Радловым при раскопках Берельского и Катандинского курганов [1]. Свое название культура получила по памятнику в урочище Пазырык Улаганского района, где академиком Руденко были в 1929 г. раскопаны усыпальницы племенной знати (англ.).

Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатных людей хоронили в деревянных срубах. Пазырыкцы носили войлочные шубы, отделанные собольими мехами[2]. Предположительно пазырыкская культура — продукт развития афанасьевской культуры[3] В антропологическом составе населения пазырыкской культуры выявляются три базовых компонента (долихокранный европеоидный с высоким и широким лицом, брахикранный монголоидный с невысоким лицом и мезодолихокранный монголоидный с высоким лицом)[4]. Вместе с родственными племенами тагарской культуры подверглись атакам прото-хунну[5].

В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии[6]. На их кожу нанесена сложная татуировка — это наиболее древние уцелевшие образцы татуировки в мире. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе из войлока), образцы текстилей, включая древнейший в мире ковёр. Находки руденковских экспедиций, большинство из которых датируется V в. до н. э., экспонируются в Государственном Эрмитаже (см. сайт).

Несмотря на неодобрительное отношение местного населения, исследования пазырыкских курганов не прекратились и с распадом СССР. Время от времени учёные находят и мумифицированные тела. В российской и зарубежной прессе широко освещалось обнаружение в 1993 году так называемой «принцессы Укока». (с) Wiki

Озеро Учкёль

Красивое горное озеро, расположенное слева от трассы после проезда поселка Балыктуюль.

Координаты: N 50.49.38.28 E 88.11.300

Возможна ночевка.

Перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина

Перевал расположен на участке дороги Улаган-Балыкча после с. Балыктуюль, где необходимо повернуть направо. Серпантин дороги, вырубленной прямо на склоне горы, спускается в долину Чулышмана. С одной стороны — склон, с другой — обрыв высотой сотни метров. Протяженность спуска — 3,5 км. С вершины перевала открывается волшебный вид на долину Чулышмана. На противоложной от серпантина стороне находится водопад высотой в сотни метров. Левее от дороги расположена неплохая смотровая площадка и целая поляна из каменных башенок, появление которых, скорее всего, связанно с алтайским обрядом жертвоприношения духам перевалов. Таким образом люди издавна пытались задобрить духов и просили даровать им удачную, безопасную дорогу.

Координаты: N 50 54.661, E 88 13.041

Водопад Учар (Чульчинский)

Крупнейший каскадный водопад Алтая. Высота падения воды составляет более 160 метров и поэтому водопад представляет поистине грандиозное зрелище! Водопад очень молодой, ему всего около 100-150 лет. Образовался в результате обвала гор, которые запрудили бурную реку Чульчу. Грохот водопада становится слышен задолго до появления самого водопада, а возле водопада шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека. Водопад находится на правом притоке Чулышмана — реке Чульча в 11-12 километрах от места ее впадения в Чулышман. От долины Чулышмана к водопаду идет горная тропа по правому берегу Чульчи метрах в пятидесяти-ста выше уровня реки, тропа требует определенной осторожности, особенно в дождливую погоду. Тропа пересекает осыпи, в одном месте встречается скальный прижим над обрывом. По пути к водопаду в нескольких местах необходимо пересекать бурные ручьи, стекающие с гор в Чульчу. При высокой воде эти переправы могут быть затруднены. Радиалка может занять 4-6 часов.

Координаты: N 51° 7.083' E 88° 5.017'

http://www.altai-photo.ru/stuff/infrastruktura/dorogi/tropa_k_vodopadu_uchar/23-1-0-60

Каменные грибы

Примерно в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана начинается урочище Аккурум, где находятся каменные грибы — удивительные формы выветривания горных пород, представляющие собой останцы в виде грибов. Выросли эти грибы примерно так: глыба из прочной породы служила своеобразным зонтиком для своего основания. Более мягкая порода вокруг основания размывалась осадками, в результате превратившись в своеобразную «грибную ножку».

Чтобы получились хорошие снимки, надо быть возле них не позже 7 часов утра.

Чтобы добраться до двух больших «грибниц», нужно перебраться на другой берег Чулышмана и подняться по тропе, идущей по крутому склону, на высоту около 120 метров. Грибы также можно рассмотреть в бинокль с дороги, которая проходит по левому берегу Чулышмана.

Координаты: N 51° 6.602' E 87° 58.563'

http://krskfoto.livejournal.com/6730.html

Озеро телецкое (мыс Кырсай)

Название «Телецкое» происходит от названия племени телесов, обитавших на берегах озера в момент открытия его русскими первопроходцами. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель, что означает «золотое озеро». Существует не одна легенда, которая объясняет, почему озеру было дано такое название. Телецкое озеро является вторым по глубине водоемом России после Байкала. Наибольшая глубина его достигает 323 м.

Координаты: N 51° 21.947' E 87° 44.771'

http://stepanyukv.livejournal.com/33804.html

Гигантская рябь течения в Курайской котловине, на правобережье р. Тетё (две верхние фотографии) гигантская рябь была открыта в конце 1950-х годов

Координаты: 50°10'13"N 87°55'32"E

Перед Кураем уходить на Кызыл-Таш, далее направо по мосту через Чую

Озеро Джангысколь

Координаты: 50°11'31"N 87°44'7"E

"На северо-восток от хребта Биш-Иирду, у его подножья, в заболоченной мостности, которую многие называют Ештык-Коль, вблизи одного из левых притоков р.Чуи находится несколько мелких озер. Здесь находится и озеро Джангысколь, расположенное на абсолютной высоте 1750 м. Оно имеет овальную форму с наибольшей шириной до 1400 м.

Озеро имеет ледниково-подпрудное происхождение. Образовано ледником, который выходил из долины р.Корумду и запруживал сток рек от ледников западной части северного склона Северо-Чуйского хребта. В результате образовалось озеро, которое занимало котловину урочища Ештык-коль. Остатками этого озера и являются озера Джангысколь и Караколь (Черное озеро), на западе котловины. Последнее расположено в 6 км северо-западнее оз.Джангысколь на высоте 1802 м и имеет длину 1300 м, ширину до 600 м."

(с) wikimapia

Актру

Маршрут:

Акташ - Курай - Кызыл-Таш - Курайская степь - "Перевалка" - альплагерь "Актру" - ледник Актру - Голубое озеро

----------------------------------------------------------------------

Стоянки:

Дикая - съезд на Чуйском тракте перед Актру

Широта: 50°15′1.7″N (50.250472)

Долгота: 87°52′14.96″E (87.870821)

"Не доезжая (но ее уже видно) деревни Курай надо свернуть направо с трассы и как бы объехать гору по часовой стрелки. Если свернуть перед горой, то к месту стоянки не попадешь - ручей не переехать (неудачные попытки описаны в отчете про Укок). Оттуда удобно сделать вылазку к леднику Актру - его видно с этой стоянки... "

Либо за денежку на Перевалке, либо в Альплагере.

----------------------------------------------------------------------

На 829 км Чуйского тракта, за небольшим селом Курай, направо в сторону Кызыл-Таш, в поселке поворачиваем налево к мосту через реку Чуе. Начинается Курайская степь, в которой много расходящихся дорожек - ехать можно по любой, так как затем они все равно сходятся в одну. В степи будут попадаться курганы и стелы.

Курайская степь.

Расположена в большой межгорной котловине и окружена горными хребтами. Высота над уровнем моря 1500-1600 метров. По степи течет река Чуя, которая здесь довольно спокойная и не такая бурная, как ниже.

Чуйский тракт проходит сквозь сухую Курайскую степь, усыпанную мелкой и крупной галькой. Вокруг редкая и невзрачная растительность с преобладанием полыни и колючек. Слева пустынную степь окружают очень красивые скалы-складки розового цвета Курайского хребта, а справа - снежные вершины Северо-Чуйского хребта.

По пути преодолеваем брод через речку Тите. Через 5-7 км попадаем на охраняемую автостоянку "Перевалка". Здесь есть несколько домиков, аил — национальное алтайское жилище и баня. На Перевалке можно оставить машину, переночевать или нанять Газ-66 для подъема до альплагеря. От асфальта до этого места примерно 30 км.

До альплагеря пешком 2-3 часа, либо доехать на машинах. Мнения о состоянии дороги расходятся. Далее дорога переходит на левый берег реки Актру, которую можно пересечь либо вброд либо по ненадежному на вид деревянному насту.

На базе есть все необходимое для жизни: поддоны для палаток, баня, домики, аренда палаток, магазин, метеостанция, можно пройти курс альпинисткой подготовки. Здесь наблюдается двоевластие: часть территории занимают МЧС спасатели, а часть принадлежит Томскому универу, который занимается изучением ледников.

Подъем довольно серьезный о чем напоминают мемориальные таблички...

По пути на ледник проходим Бараньи лбы, рядом с которыми есть водопад на реке Актру.

Дальше начинатеся ледник - по нему надо пройти около километра до цели.

С озера открывается хороший вид на вершину Актру (4073м).

До озера примерно 3 часа хода в один конец.

Туда-обратно 12 км. Высота 2840м.

Укок

Маршрут: Кош-Агач - Теплый Ключ - стоянка после спуска с перевала на реке не доезжая Аргамджи - Гусиное - Бертек + писаница - Кальджин коль - Аргамджи - Теплый ключ верхней дорогой - Кош-Агач

http://www.poperechnoe.com/ru/ekspeditsii/37-ukok-ru.html

http://travel.drom.ru/19880/

http://yvision.kz/post/278933

http://galt-auto.ru/blog/2009-03-02-15

Плато Укок — плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных границ Казахстана, Китая, Монголии и России. Южная граница плоскогорья Укок проводится по линиям водоразделов хребтов Сайлюгем (западного окончания), Таван-Богдо-Ула, Южный Алтай. С севера Укок ограничен южным подножьем Южно-Чуйского хребта, рекой Джазатор, степью Самаха, местом слияния рек Коксу и Аргут.

POI

Бертекская писаница (N 49 22.923’ E 087 39.767’, 49°21'57.42"С 87°38'59.79"В)

"На скале Кызыл-Тас были обнаружены скифские петроглифы, получившие название «Бертекской писаницы». В пока немногочисленных исследованных погребениях урочища Бертек, относящихся к раннему железному веку, обнаружились особенности, свойственные Пазырыкским курганам Алтая. На скале изображено свыше 120 персонажей - охотников, верблюдов, оленей, волков и собак. Большинство рисунков датируются железным веком (1 тыс. до н.э.). Бертекская писаница - уникальное скопление рисунков, выбитых на скалах, гигантская «картина жизни», высеченная в камне. Она изобилует сценами охоты кочевников, изображениями оленей с ветвистыми рогами, козерогов, верблюдов."

(с)geolines.ru/research/research_273.html

Слияние Ак-Алахи и Калгуты

Курган принцессы Укока (49°17'59"N 87°33'45"E)

Вики: "Принце́сса Уко́ка (Алтайская принцесса, Очы-бала) — данное журналистами и жителями Республики Алтай название мумии женщины, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Это одно из самых значимых открытий российской археологии конца XX века.

Народы, обитавшие в Горном Алтае, были известны уже во второй половине VI века до н. э. о них писал Геродот и назвал их «стерегущие золото грифы»[1]. Также в древнекитайских источниках упоминается о «территориально близком населении Алтая»[источник не указан 1247 дней]. Начало изучению «замерзших» могил Алтая было положено в 1865 году В. В. Радловым.

Раскопки кургана Ак-Алаха-3 на плоскогорье Укок (Республика Алтай), в котором была захоронена так называемая принцесса, начала в 1993 году Наталья Полосьмак — археолог из Новосибирска, доктор исторических наук. Курган представлял собой полуразрушенный памятник, который ещё в древности пытались ограбить. В наше время памятник подвергся разрушению в связи с сооружением пограничных коммуникаций. К началу раскопок курган был в полуразобранном состоянии и выглядел разорённым: в шестидесятые годы, во время конфликта с Китаем, в этом районе был построен укрепрайон, материалы для которого брались из курганов. В кургане обнаружилось захоронение эпохи железа, под которым располагалось ещё одно, более древнее. В ходе раскопок археологи обнаружили, что колода, в которую было помещено тело похороненной, заполнена льдом. Именно поэтому мумия женщины хорошо сохранилась. Нижнее захоронение было замуровано в слое льда. Это вызвало большой интерес археологов, так как в подобных условиях могли очень хорошо сохраниться очень древние вещи. Погребальную камеру вскрывали несколько дней, постепенно растапливая лёд, стараясь не навредить содержимому.

В камере обнаружили шесть коней под сёдлами и со сбруей, а также деревянную колоду из лиственницы, заколоченную бронзовыми гвоздями. Содержимое захоронения явно указывало на знатность погребённой персоны. Исследования показали, что захоронение относится к периоду пазырыкской культуры Алтая и сделано в V—III веках до нашей эры. Исследователи считают, что Современные популяции североалтайского антропологического типа, к которым относятся северные алтайцы, телеуты, горные шорцы, а также барабинские татары позднего времени, являются потомками носителей пазырыкской культуры.

Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. На руках у неё обнаружились многочисленные татуировки. Надеты на мумии были шелковая рубашка, шерстяная юбка, войлочные носки, шуба и парик. Вся эта одежда была изготовлена очень качественно и свидетельствует о высоком статусе погребённой. Она умерла в молодом возрасте (около 25 лет от роду) и принадлежала к средним слоям пазырыкского общества.

После находки и до 2012 года мумия хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, в Новосибирском Академгородке.

Этот факт вызывал недовольство определенной части алтайского народа. С их точки зрения «принцессу Укока» следовало вернуть на Алтай: одни считали, что достаточно вернуть мумию на территорию республики, другие же считают, что её необходимо снова захоронить на прежнем месте.

С сентября 2012 г. мумия хранится в новом зале Национального музея имени Анохина (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), специально возведённом для хранения экспоната, в саркофаге с оборудованием для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима [4]. Для экспоната построена специальная пристройка [5].

Мнение Вячеслава Молодина[править]

Академик Вячеслав Молодин так характеризовал ситуацию вокруг принцессы:

« Не стоит называть ее «принцессой». Никакая это не принцесса, это представитель среднего слоя пазырыкского общества. Шумиха вокруг нашей находки возникает тогда, когда на Алтае происходят какие-то события: или выборы, или землетрясения, или дефицит местного бюджета. Тут же эту самую «даму» поднимают на щит: все беды происходят потому, что она в Новосибирске, а не на Алтае. Даже политические партии пытаются это использовать: мол, вы нас избирайте – а мы вернем «принцессу» на Алтай. Все это политиканство самого низшего пошиба. Сначала мы по этому поводу волновались, а сейчас относимся к этому абсолютно спокойно. После изучения мумия будет возвращена на Алтай.

Самое интересное, что эта мумия – далеко не первая, которая выкопана на Алтае и вывезена оттуда. В тридцатые и пятидесятые годы при раскопках пазырыкских курганов было найдено несколько мумий, которые хранятся в Эрмитаже. И слава богу, никто не требует их вернуть. Причем это были захоронения самого высокого слоя пазырыкского общества."

(с) вики

«Принцесса», или «Алтайская леди», как назвали находку археологи, оказалась далеко не единственной из скифских мумий. Через два года неподалеку было обнаружено еще одно подобное погребение, покоился в котором мужчина, «Рыжий воин», как его стали именовать за характерный цвет волос. Затем последовали и другие открытия.

Могила Рыжего Воина (N 49 20.353’ E 087 37.400’)

"Обнаруженную археологическую культуру ученые окрестили пазырыкской, однако, почти сразу было установлено, что состоит она из множества этнических элементов или, если хотите, локальных культур, схожих в основных чертах, но разнящихся в деталях.

Расовый тип основной массы пазырыкцев оказался промежуточным между европеоидами и монголоидами, пожалуй, с некоторым перевесом вторых. Однако встречались и чистейшие европеоиды — длинноголовые, с выступающими носами. Уникальным был погребальный обряд, практикуемый в горах Алтая — черепа покойных трепанировали, то есть, вскрывали, извлекали мозг, также удаляли внутренние органы, заполняя пустоты смесью шерсти и рубленых веток курильского чая — местного дикорастущего кустарника. Анализ состава, применяемого при бальзамировании тел, показал, что использовались соединения, содержащие ртуть. Волосы погребенных заплетались в косы, укладывались в сложные и высокие прически с помощью специальных «накосников». Тела были щедро татуированы, причем строго по канонам классического «звериного стиля». Основные персонажи нательных рисунков — лошади, олени и грифоны. Особенно поразило ученых роскошное изображение на груди «Рыжего воина» — взбрыкивающая лошадь с головой грифона, выполненная с поразительным мастерством, делающим честь древним специалистам по татуажу.

Но это еще не все — выяснилось, что красители и косметика этих непостижимых «алтайцев» содержали редкие минеральные вещества, доставляемые с Кавказа, Ближнего Востока, из Южной Европы и Восточного Средиземноморья. Словом, сенсация следовала за сенсацией.

(с) http://kdet.ucoz.ru/index/princessa_i_ryzhij_voin/0-69

Озера Кальджин-Коль, Кальджин-Коль Бас, Укок и пр.

Укок на карте Генштаба листы М45-79, М45-80, М45-91, М45-92Тыва и Хакасия тут

@темы:

Алтай